Guerra e pace

di Gianni Giovannelli

Giorno per giorno

Si sgozza e si sbuzza,

si sbudella e si sbrana,

si spezza e si fracassa,

si fucila e si mitraglia,

si brucia e si bombarda.Giovanni Papini

(Amiamo la guerra e assaporiamola da buongustai, Lacerba, 1 ottobre 1914)

Per sostenere l’intervento italiano nella Grande Guerra il fiorentino Giovanni Papini utilizzò un vocabolario assai colorito, provocatorio, nello stile futurista di Marinetti. Nell’articolo, da cui è tratta la citazione in esergo, si annuncia con entusiasmo che poteva considerarsi finita la siesta della vigliaccheria, della diplomazia, dell’ipocrisia, della pacioseria. Pace e coesistenza venivano bollate come caratteristiche di spiriti meschini, di persone codarde, come disvalori contrapposti all’audacia e al coraggio di chi puntava invece a combattere, a cancellare il nemico. A differenza di Marinetti, tuttavia, Papini fu riformato, inabile al combattimento per via di una fortissima miopia. Il fronte rimase per lui soltanto un palcoscenico, nel quale si recitava uno spettacolo che non comportava conseguenze concrete sulla vita quotidiana e che anzi gli assicurava una gratificante visibilità, il consenso della pubblica opinione, il successo. Mentre i soldati crepavano nelle trincee questo celebre scrittore si nutriva di morte senza correre rischi. Poco importa che abbia poco dopo mutato questa sua percezione del conflitto, divenuto per lui, a posteriori, sulla scia di papa Benedetto XV, inutile strage; la conversione al cattolicesimo non fu infatti di ostacolo ad un convinto sostegno del fascismo, alla sottoscrizione dell’ignobile manifesto degli scienziati che preparò le leggi razziali, all’ingresso nell’Accademia d’Italia, l’istituzione che raccoglieva i più illustri sostenitori del regime mussoliniano. Non esiste contraddizione, per chi è avvezzo a comportamenti disinvolti, fra l’elogio della carneficina e il dichiararsi devoto al binomio Dio&Patria. L’importante è mantenere la certezza della propria superiorità.

La trascorsa vicenda umana di Papini ci consente di comprendere, qui e oggi, il complessivo comportamento dei parlamentari eletti in Italia e in Europa. Durante il governo Draghi una larga maggioranza (Forza Italia, Partito Democratico, Lega e Cinque Stelle), con il pieno appoggio della destra neofascista oggi al comando del nuovo esecutivo, ha brutalmente criminalizzato ogni tentativo volto a ricercare un ambito di trattativa, a trovare una qualche via di compromesso. La parola d’ordine valida per tutti era quella di combattere fino alla sicura sconfitta militare russa, sognando di processare Putin in un Tribunale Internazionale dopo aver spezzato le reni alle orde nemiche. L’insediamento di Giorgia Meloni – con la prudentissima isolata critica dell’opposizione pentastellata – non ha mutato il quadro: la spedizione di armi all’Ucraina prosegue a tempo indeterminato, ogni forma di eventuale diplomazia viene considerata diserzione, il pacifismo equivale alla resa incondizionata, dunque al tradimento. Questi sono i guerrafondai del terzo millennio: agiscono nascosti nelle retrovie, ben protetti, ben pagati, con l’arrogante sicurezza di essere insostituibili, tecnici esperti del moderno nepotismo dentro una struttura economica fondata sul clan, giocolieri della comunicazione in ogni tornata elettorale, indifferenti di fronte a qualsiasi tragedia umana. Di Papini non hanno certo mutuato il fascino di una cultura sapientemente coltivata, si limitano a ereditare il peggio di quel mondo tramontato. Manca perfino, dentro la cabina di comando, una compiuta teoria della guerra nel terzo millennio. La chiamata alle armi si risolve in una sequenza di mosse disordinate, di programmi con un respiro, nella migliore delle ipotesi, soltanto trimestrale; nonostante il rischio concreto di uso sul campo delle bombe atomiche, con ogni imprevedibile conseguenza, quel che interessa davvero l’apparato che gestisce il potere è l’incremento di fatturato, nell’anno fiscale, dell’industria bellica, sia essa pubblica o privata. Il futuro non esiste.

Gaza e l’antisemitismo.

Mentre la guerra in Ucraina proseguiva incessante, prendendo tuttavia una piega non gradita o quantomeno difforme da quella indicata nelle previsioni, si è aperto un nuovo fronte, questa volta in Palestina e con caratteristiche diverse. Il ceto politico israeliano e palestinese, a differenza di quello che governa i paesi del G7, ha una consolidata dimestichezza con l’uso delle armi; non si limita, come fanno gli atlantisti, a ordinare e gestire sfracelli da comode postazioni ben protette, combatte proprio. I dirigenti politici di Gaza e Tel Aviv sparano, e, quando possono, si uccidono a vicenda. Se si comportassero diversamente, perderebbero credibilità, capacità di comando. Non possono non combattere; dunque non hanno alcuna intenzione di ascoltare inviti alla moderazione o, tanto meno, di cessare le ostilità. Gli uni e gli altri sono perfettamente consapevoli che ogni tregua è solo simulata: per imporla occorre una forza economico-militare superiore a quella di cui dispone Israele, ma non esiste alleanza disposta ad usarla sul campo. Anzi: prevale, per varie ragioni, la scelta di alzare ulteriormente il livello di scontro, senza badare a ciò che questo comporta per le vite umane e per l’ambiente nel suo complesso. Ucraina e Gaza determinano, giorno dopo giorno, effetti sinergici, soprattutto considerando la comparsa di nuovi focolai caratterizzati anch’essi da sviluppi imprevedibili. La propaganda si adegua: quel che in Ucraina veniva bollato quale complotto putiniano ora, con riferimento alle vicende di Gaza, si pretende di ricondurlo all’antisemitismo. In un caso il punto di partenza lo si individua nell’attacco russo del 24 febbraio 2022, nell’altro il riferimento è il 7 ottobre. Non esiste un prima, ogni spiegazione diviene giustificazione, chi non appoggia la risposta , o chiede pace, o, peggio, pretende di essere neutrale, deve essere considerato un alleato oggettivo dell’aggressore (o dell’antisemita) e trattato come tale. In Germania quello che era già un pericoloso nervo scoperto ora è diventato una vera isteria collettiva: la deriva militarista dei Grunen, pronti a cogliere ogni occasione per alzare il livello di scontro armato senza curarsi delle vittime, si è saldata con il sostegno indiscriminato alla strage dei palestinesi di Gaza, concretandosi in una sorta di processo, pubblico e politico, contro chiunque sia sospettato di criticare il comportamento sul campo del governo israeliano o anche soltanto di invocare un cessate il fuoco.

Schierarsi per proteggere la vita dei palestinesi assediati a Gaza è un crimine da punire in quanto “oggettivo” antisemitismo. Anche la semantica lessicale cede, travolta dalla foga degli accusatori. Come gli ebrei anche i palestinesi sono, senza ombra di dubbio, semiti. Dunque sia i filo-israeliani, sia i filo-palestinesi (in quanto tali e a prescindere perfino dalla collocazione politica) sono filosemiti, definirli “antisemiti” è una evidente contraddizione; arabo ed ebraico sono lingue tipicamente semite. Turchi, russi, iraniani ed europei (compresi i tedeschi) sono invece giapetiti (qualcuno preferisce chiamarli japetingi, comunque si tratta di ceppo linguistico indoeuropeo). Ecco: i tedeschi antipalestinesi di oggi sono di nuovo “antisemiti”, pur con una variante etnica rispetto ai loro nonni antigiudaici. L’area territoriale in cui vivono – e muoiono – ebrei e palestinesi è una miccia accesa dentro una polveriera; invece di spegnerla gli esponenti del pensiero neocolonialista occidentale provvedono a tener viva la fiamma con ogni mezzo, con profondo disprezzo del futuro collettivo, pensando solo all’incasso nel trimestre successivo.

Migrazione e guerra

Il conflitto tende a diffondersi, quasi fosse in atto una sorta di contagio inarrestabile. Investe di nuovo Libano e Siria, non conosce tregua neppure nelle acque del Mar Rosso ove gli Houthi resistono agli attacchi e rendono poco sicura la navigazione verso il canale di Suez, con inevitabili contraccolpi sul commercio e sui costi della merce. Le conseguenze, mai prese in considerazione come possibili dagli arroganti uomini politici della vecchia Europa, si cominciano a far sentire. La carneficina prosegue da oltre un anno nel vastissimo Sudan (grande sette volte l’Italia, poco popolato, i 40 milioni di abitanti sono ormai allo stremo); centomila soldati RSF sostenuti da russi ed etiopi si battono contro trecentomila militi inquadrati nel SAF appoggiato dagli Emirati e dall’Egitto. Entrambi gli eserciti fanno strage di civili. Martin Braaksme, di Medici senza frontiere, riferisce sconsolato che nell’indifferenza generale si contano oltre 30 mila morti e che i profughi sono calcolati in circa otto milioni. Un quarto di loro ha varcato il confine dello stato, verso la Libia, il Centrafrica e soprattutto il Ciad. Due milioni di esseri umani, disperati e affamati, hanno superato una frontiera lunga oltre duemila chilometri, priva di strutture, incontrollata e incontrollabile; non hanno altra scelta, si dirigono verso la costa mediterranea, migrano per sopravvivere. Sotto la pressione degli sfollati scricchiola anche il Ciad, ultimo avamposto del colonialismo francese, ricco di oro e uranio, costantemente depredato; il governo militare mantiene ancora i mille soldati del contingente imposto da Parigi, ma la tentazione di svincolarsi si fa ogni giorno più forte, il ruolo di gendarme residuale di un ormai disciolto G5 africano sta diventando scomodo. Le truppe di Macron, nel frattempo, sono state estromesse dal Niger, dalla Repubblica Centrafricana, dal Burkina Faso, dal Mali.

Nella storica base collocata a lato dell’aeroporto di Niamey, da tre settimane, accanto al contingente italiano (250 uomini) e tedesco, i russi hanno sostituito i francesi; e il Niger ha molto uranio che fa gola a tutti. I mercenari della Wagner sono insediati stabilmente nel Sahel, addestrano gli eserciti nazionali, gestiscono le miniere. Per giunta la rendita francese connessa alla valuta di origine coloniale (il CFA) è ormai prossima all’archiviazione definitiva. Il 16 settembre 2023 è stata sottoscritta la carta di Liptako Gourma che prevede una nuova moneta autonoma nel Sahel (Eco e/o Afrik) e la chiusura degli accordi fiscali con la Francia (verrebbe meno l’obbligo di versare il 50% della riserva statale alla banca centrale francese e il redditizio passaggio forzato per Parigi della convertibilità CFA/Euro).

A fronte di questo disastro diplomatico militare Macron, che a differenza dei capi di governo africani non conosce la guerra e non sa neppure sparare, si è spinto fino a minacciare un intervento in Ucraina contro la Russia, colpevole di averlo sconfitto in Africa! Guerra, colonialismo e flussi migratori si confermano strettamente legati, ma i governanti europei faticano a comprenderlo. Giocano con il fuoco, con presuntuosa tracotanza, convinti che tutto sia loro consentito, sicuri di vincere sul campo perché vincono le elezioni. Ma la guerra e le urne poggiano su regole diverse. La certezza dell’impunità viene trasmessa dai funzionari del potere ai sudditi, con perverse conseguenze che cadranno proprio sui più deboli. Machiavelli, citando Lorenzo il Magnifico, osserva che i guai dei popoli provengono dai loro governanti: E quel che fa ‘l signor fanno poi molti, Che nel signor son tutti gli occhi volti. Grazie anche alla forza della comunicazione si è radicata la convinzione che non abbia ricadute sociali trasferire la spesa pubblica destinata all’antico welfare in armamenti destinati al fronte ucraino, reprimere la protesta studentesca e popolare contro i massacri in Palestina, criminalizzare i migranti e rinchiudere inutilmente nei CPR una quota di sbarcati, affamare le popolazioni africane e rapinarle di ogni risorsa. Non è così. Gli errori nell’agire provocano, prima o poi, inevitabili reazioni, e queste possono essere dolorose.

Il 10 giugno 1940, dal balcone di Palazzo Venezia, Benito Mussolini annunciò trionfante l’entrata in guerra, ricevendo gli applausi di una folla che correva incosciente verso il baratro, incontro al disastro. Il Duce sosteneva che il combattimento era necessario per proteggere il popolo italiano da chi voleva insidiare l’esistenza stessa della nazione; come la sua nipotina Giorgia Meloni prometteva di colpire il nemico in terra, in mare, nell’aria (il c.d. orbe terracqueo) con una parola d’ordine (vinceremo!) che ci ricorda molto da vicino la retorica odierna. L’irresponsabilità è la medesima.

Nuove caratteristiche della guerra

Nel 1999 Qiao Liang e Wang Xiangsui pubblicarono la prima edizione del loro trattato con una definizione, guerra asimmetrica, che costituiva una vera novità nell’ambito degli studi militari moderni. Il testo è ormai divenuto un classico e indica nella prima guerra del golfo (17 gennaio 1991) il punto di svolta. Negli ultimi trent’anni i conflitti sono proseguiti in modo strisciante, tuttavia senza mai una sosta. Anzi l’ampiezza dei territori insicuri o pericolosi va crescendo, sempre e costantemente, giorno dopo giorno; l’area in cui vige il tempo di pace si è assai ristretta, comunque coltivando al proprio interno contraddizioni di non poco conto (scontri etnici, attentati terroristici, discriminazioni razziali o legate alla religione). La deterrenza tradizionale, fondata sul timore dell’arsenale atomico, ha perso la forza originaria (quella che aveva risolto la crisi cubana, ad esempio). Nuovi paesi possiedono la bomba (Israele, Corea del Nord, Pakistan), altri si apprestano ad acquisirla; comunque l’accesso all’ordigno atomico appare meno difficile rispetto al secolo scorso. Durante la prima guerra del golfo furono i giganteschi costosissimi velivoli americani a fare la differenza; distruggevano dall’alto, irraggiungibili. Ancora oggi consentono una sostanziale supremazia, sono ad esempio il punto di forza dello stato d’Israele.

Ma con il passare degli anni si sono rivelati insufficienti; gli americani hanno ugualmente perso la guerra in Afghanistan, si sono dovuti ritirare insieme ai loro alleati lasciando il campo ai talebani che, almeno sulla carta, non avevano alcuna possibilità di spuntarla. Rastrellamenti, danneggiamenti e stragi non sono bastati, hanno ritardato ma non evitato la sconfitta. A ben vedere, dopo la guerra del golfo nel 1991, gli americani non hanno più vinto in nessun posto. Dunque non basta avere armi moderne e potenti; esistono altre variabili e possono, in determinate circostanze, risultare decisive. E’ un segno di come sia mutata l’essenza stessa del conflitto, divenuto davvero asimmetrico, soggetto a eventi imprevisti.

Il capo di stato maggiore russo, Valerj Vasilievic Gerasimov, pubblicò sul numero 8 del Corriere militare-industriale (27.2.2013) un articolo che conteneva riflessioni di notevole interesse sulla guerra moderna, osservando: nel XXI secolo c’è una tendenza a sfumare la distinzione fra guerra e pace. Le guerre non vengono più dichiarate e una volta iniziate non seguono più il modello a cui siamo abituati. E ancora: l’uso palese della forza, spesso sotto le mentite spoglie del mantenimento della pace o della gestione delle crisi, viene utilizzato solo fino a un certo punto, principalmente per ottenere il successo finale nel conflitto.

In effetti sono in corso solo guerre non dichiarate, ma non per questo meno sanguinose. Accanto allo spettro dell’ordigno atomico (magari solo tattico in via di sinistra mediazione filologica), ai missili e alle difese per neutralizzarli, ai carri e ai bombardieri d’alta quota, il combattimento riguarda i corpi, uno di fronte all’altro in divisa, o tanti civili inermi in attesa della morte. Ma in Ucraina ha conquistato un ruolo da protagonista il drone, non quello di grandi dimensioni, quello piccolo invece, economico, maneggevole. Un mezzo destinato a utilizzi sempre più massicci, introducendo nello scontro quotidiano un elemento inatteso, a volte di sorpresa.

Un missile, peraltro spesso intercettato durante il volo, costa decine di milioni; di recente Ali Baba ha venduto (non si sa a chi) per 57.000 dollari un UAU ad ala fissa H250, adatto ad uso militare (poi si sono scusati). Peraltro con solo 179,99 dollari si compra su Amazon il Potensik 2,7K, con 60 minuti di autonomia, apparentemente innocuo ma (come le rivoltelle giocattolo) modificabile da mani esperte. Bande di mercenari possono partecipare a guerre non dichiarate con armamenti low cost; questo è un fatto, ed è anche un fatto nuovo. Giovani tecnici ucraini, in laboratori semiartigianali, servendosi di alta tecnologia, hanno creato software trasformando un drone di fabbricazione turca, il Bayraktar TB2, in un’arma efficace contro i russi. Ora funziona a pieno ritmo una variegata industria bellica nazionale, come la Aerozozvidka del colonnello Yaroslav Honchar, che non riesce a soddisfare l’ordinazione crescente. I droni ucraini si servono di radar e intelligenza artificiale forniti dall’americana Forte Technologies, sono fonte di profitti in crescita; il drone UJ22 Airborne (a elica e benzina) ha un’autonomia di 800 chilometri, tocca 120 Km/h, è lungo 3 metri, pesa solo 85 Kg, economico, facilmente trasportabile con un furgone. Con 50 mila dollari si acquista anche l’ucraino Bober (castoro), velocità 200 km/h; porta un discreto carico esplosivo e non è semplice da intercettare per via del tragitto modificabile da remoto.

I russi, dopo i primi colpi subiti, hanno imparato presto la lezione sotto i colpi del nemico e preparato la risposta. L’Iran ha fornito il drone Shahed-136 (testimone 136), disponibile in grande quantità, a buon prezzo (probabilmente assai meno dei 50 mila dollari di base, pagati magari in oro, comunque vanificando le sanzioni); si tratta di un vecchio modello già sperimentato con successo dai combattenti talebani e ora, nel Mar Rosso, anche dai militanti Houthi. Con ala a delta di circa 2,5 metri, pesa 200 kg, raggiunge 185 km/h, basta un camioncino per il trasporto, monta un motore a 4 cilindri copiato dalla tedesca Limbach, lo si guida a distanza con una semplice SIM per cellulari 4G. L’Iran ha aperto una fabbrica di droni in Tagikistan, hanno richieste da ogni fronte nel mondo. L’esame di uno Shahed abbattuto rivela le contraddizioni dell’economia globale di guerra: processore americano, pompa anglo-polacca, convertitore cinese.

Dal novembre 2023 si è evoluto nel modello Shahed-238, un turbo difficile da intercettare ma con il difetto di essere assai più costoso e per giunta esposto ai missili che lo tracciano. Si è affiancato poi il nuovo Lancet 3, prodotto dalla mitica Kalashnikov, con motore elettrico (il che impedisce le rilevazioni acustiche e termiche) ma con una limitata autonomia (solo 80 chilometri). La scelta del comando politico-militare russo è stata infine quella di produrre in casa una sorta di Shahed nazionale, chiamato Geran 2, reso più efficiente dell’originale grazie all’applicazione di tecnologie occidentali (e schegge di tungsteno in testata). La fabbrica di Alabuga (Tatarstan), aperta nel luglio 2023, impiega ora 2400 operai; entro l’estate del 2025 (fra meno di un anno) saranno pronti seimila droni, a basso costo, da lanciare, in lotti da 5, svolazzando come farfalle senza linee rette, diretti contro le postazioni ucraine. Ancora una volta l’analisi del prodotto scopre i veli, emergono le contraddizioni del mercato globale: il Geran 2 prodotto in Russia, su licenza iraniana, contiene 55 parti americane, 15 cinesi, 13 svizzere, 6 giapponesi. In ogni caso si tratta di un affare di straordinarie proporzioni!

Solo dieci anni or sono i droni con scopo offensivo, e non soltanto ricognitivo, venivano prodotti a centinaia, non certo a migliaia; Alabuga segna un cambio di passo destinato a mutare il modo di fare la guerra. Una guerra non dichiarata ma potenzialmente diffusa, quasi endemica. Il drone trasportabile messo a punto nei laboratori ucraini e iraniani, a prescindere dalla differenza di modello, una volta prodotto in serie è idoneo a rimuovere i vincoli tradizionali, ad aggirare i limiti di azione; inserisce l’inatteso, pone le condizioni di una dialettica forza/sorpresa che si traduce inevitabilmente in innovazione bellica. Vedremo quali ricadute ci saranno negli altri focolai, Palestina compresa; non si può controllare ogni zolla di territorio, ogni insediamento, ogni vita umana.

Macron minaccia la Russia vaneggiando interventi militari; per il momento, nonostante l’atomica nei magazzini, si è però fatto cacciare dal Niger. Pochi giorni fa se ne è andato alla chetichella anche Biden, dopo l’intimazione di sfratto e l’arrivo di Wagner. Accanto a russi e iraniani, autocrati in sintonia con il governo insediato con il golpe anti-occidentale, rimane solo una piccola pattuglia italiana, al comando del generale Figliuolo, quello del Covid. Difficile comprendere a far che cosa! Il Niger è grande 4 volte l’Italia, ma ha solo 26 milioni di abitanti e il tasso di natalità più alto del mondo (6,82 per donna), una popolazione giovanissima con una consolidata abitudine al combattimento e una gran voglia di futuro. Fermare il flusso migrante dal Sahel all’Europa, nonostante le urla neo-papiniane di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, non pare cosa facile da realizzare in concreto. Infatti il numero degli sbarcati, provenienti dal Sudan e dai paesi del G5, non accenna a diminuire. Ma gli apprendisti stregoni, insediati nei governi europei, continuano a provocare, senza mai davvero riflettere sul significato sostanziale della guerra e della pace.

The scene dissolves, is succeded by a grinning gap, a growth of nothing pervaded by vaguerness [1].

NOTE

[1] La scena si dissolve, le succede un sorridente precipizio, una crescita del nulla pervaso d’incertezza

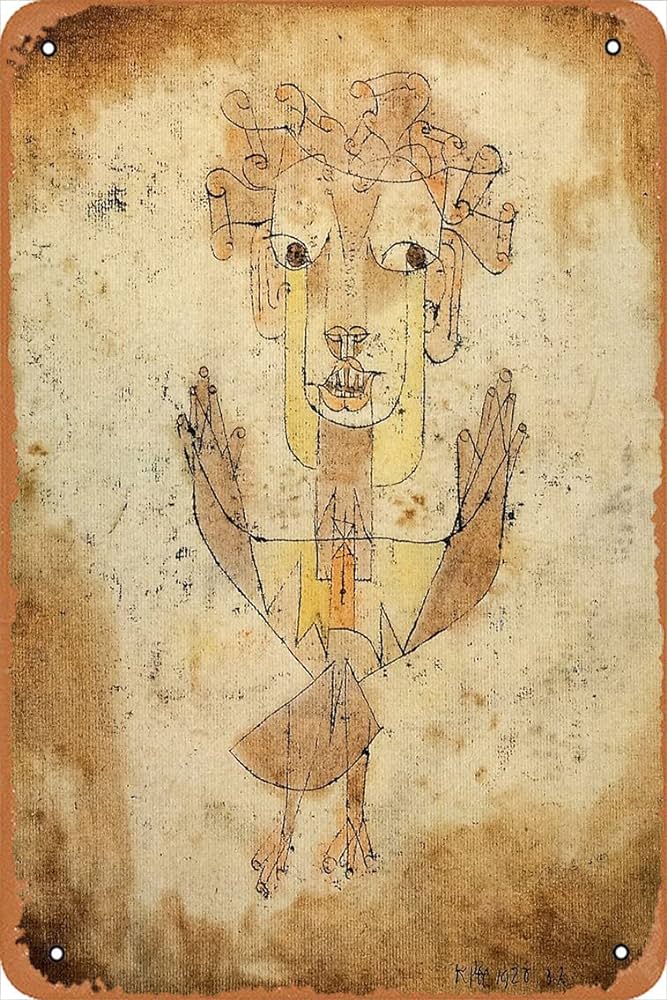

Immagine di apertura: Angelus Novus di Paul Klee, 1920

«Un dipinto di Klee intitolato Angelus Novus mostra un angelo che sembra sul punto di allontanarsi da qualcosa che sta contemplando con sguardo bloccato. I suoi occhi sono fissi, la bocca è aperta, le ali spiegate. Così ci si raffigura l’angelo della storia. Il suo volto è rivolto al passato. Laddove leggiamo una catena di eventi, lui vede un’unica catastrofe che continua ad accumulare rovine su rovine e le scaglia ai suoi piedi. L’angelo vorrebbe restare, risvegliare i morti e riparare ciò che è stato distrutto. Ma una tempesta sta soffiando dal Paradiso, che ha ingabbiato le sue ali con tale violenza che l’angelo non può più chiuderle. La tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, cui volge le spalle, mentre il cumulo di rovine davanti a lui cresce verso il cielo. Questa tempesta è ciò che chiamiamo progresso»

(Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, Tesi IX, in Gesammelte Schriften (Opere complete), a cura di Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser, Suhrkamp Frankfurt a. M. 1980, Volume I.2, p. 697)

L’articolo è stato pubblicato su Effimera il 13 maggio 2024