Ancora propaganda di guerra ed esaltazione della violenza sui media e tra gli intellettuali italiani

di Pasquale Pugliese

Sembrava che il dibattito italiano innescato dalla guerra russo-ucraina avesse esploso tutto il bellicismo possibile nel nostro paese e che stesse chiudendosi la stagione della caccia pubblica al “nemico interno” (in quanto “amico” del nemico esterno), come testimoniano le parole private della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai comici russi in cui dice, testualmente, “la verità”, ossia che “stiamo aspettando un qualsiasi negoziato affinché Ucraina e Russia fermino questo conflitto”, perché “siamo vicini al momento in cui tutti capiranno che abbiamo bisogno di una via d’uscita che possa essere accettabile per entrambi senza distruggere il diritto internazionale”. Quindi che c’è bisogno di un negoziato tra i governi russo e ucraino, come da sempre indicano i pacifisti di Europe for peace di fronte all’irrazionale retorica pubblica della “vittoria” che macina, invece, centinaia di migliaia di vite mandate al macello da entrambe le parti.

Invece non avevamo previsto la nuova ondata di bellicismo estremo, diventato presto esaltazione della vendetta, scatenato sui media nazionali dalla strage terrorista di Hamas del 7 ottobre e dalla rappresaglia infinita del governo israeliano (mentre scrivo siamo già ad un rapporto di uno a dieci tra vittime israeliane e vittime civili palestinesi, contandole solo dall’ultimo mese). Da un lato si riesumano le sempre verdi regole della propaganda bellica, usate non solo per convincere i recalcitranti cittadini italiani della necessità di sostenere ogni nuova guerra del “Bene”, per definizione, contro il “Male” – indipendentemente da quanto il bene faccia male schiantandosi con le bombe su vittime innocenti, spesso bambini – ma usate in funzione del gioco politico nostrano volto a indicare come amico dei nemici chiunque abbia non dico una visione complessa, anziché dicotomica, ma anche solo pietà per tutte le vittime, anziché per quelle di una parte sola. Dall’altro lato, per giustificare l’ingiustificabile, ossia il massacro in corso in Palestina ad opera di un governo “amico” che genera una catastrofe umanitaria ignorando le risoluzioni dell’ONU, “intellettuali” liberali di primo piano scrivono odi alla guerra che ricordano quelle del Futurismo: “guerra, sola igiene del mondo”.

La propaganda di guerra è un dispositivo antico quanto la guerra stessa codificato da Arthur Ponsonby, politico pacifista inglese, dopo la prima guerra mondiale, analizzando gli inganni messi in atto dalla propaganda di tutte del parti in conflitto. La storica belga Anne Morelli ne ha fatto una verifica alla luce delle guerre successive, fino all’aggressione militare Usa dell’Iraq del 2003, nelle quali i Principi elementari della propaganda di guerra (2005) risultano confermati, adattati ai diversi contesti, per convincere le opinioni pubbliche di fronte agli enormi costi umani ed economici di ogni guerra. Ecco l’elenco: 1. Non siamo noi a volere la guerra, ma siamo costretti a prepararla e a farla; 2. I nemici sono i soli responsabili della guerra; 3. Il nemico ha l’aspetto del male assoluto (salvo averci fatto affari fino a poco prima); 4. Noi difendiamo una causa nobile, non i nostri interessi; 5. Il nemico provoca volutamente delle atrocità, i nostri sono involontari effetti collaterali; 6. Il nemico usa armi illegali, noi rispettiamo le regole; 7. Le perdite del nemico sono imponenti, le nostre assai ridotte; 8. Gli intellettuali e la stampa sostengono la nostra causa; 9. La nostra causa ha un carattere sacro (letterale o metaforico); 10. Quelli che mettono in dubbio la propaganda sono traditori. Elementi propagandistici reiterati sui media italiani, dalla guerra in Ucraina alla guerra in Palestina, da commentatori con l’elmetto in servizio permanente effettivo, spesso ignoranti nel merito dei conflitti.

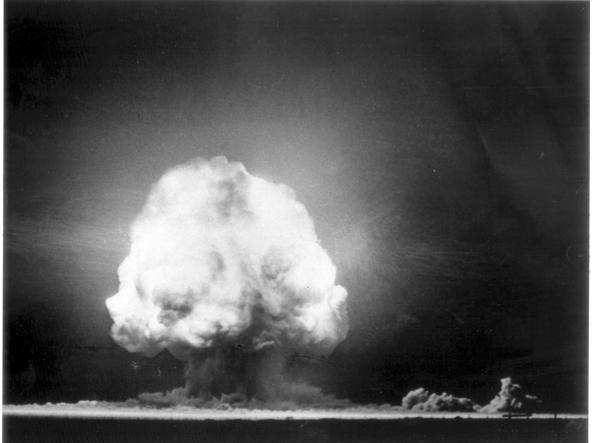

Superati solo dai veri e propri elogi della guerra tout court di commentatori come Ernesto Galli della Loggia che sul Corriere della Sera del 5 novembre 2023 non solo rivaluta gli effetti collaterali di quella ”inutile strage” (papa Benedetto XV) che fu la prima guerra mondiale, dimenticando che i principali furono la nascita di fascismo e nazismo – oltre i sedici milioni di morti causati in quattro anni – ma esalta anche le stragi delle popolazioni tedesche nelle città che furono rase al suolo dai bombardamenti dei “buoni” durante la seconda guerra mondiale: ossia “uccidere anche civili innocenti, anche donne, vecchi e bambini, di uccidere per uccidere. Cioè di commettere quelli che attualmente almeno tre o quattro trattati e convenzioni internazionali definiscono crimini di guerra” (sic!). Obsolescente/mente, stragi “a fin di bene” che giustificano oggi i crimini di guerra israeliani.

Come se, da allora in avanti, proprio per evitare il ripetersi di quei crimini (che culminarono nella bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki) non fosse stato costituito dai “Popoli della nazioni unite” un Ordinamento e un Diritto internazionali proprio per “liberare l’umanità dal flagello della guerra”. Come se l’Italia, ispirandosi alla Carta dell’ONU non si fosse data una Costituzione che tra i Principi Fondamentali prevede il “ripudio della guerra” non solo come “strumento di offesa alla libertà degli altri popoli” ma anche come “mezzo di risoluzione delle controversie internazionale”. Principi e mezzi di civiltà, dimenticati i quali, anziché “farli durare e dargli spazio” come direbbe Calvino, non rimane che la barbarie. Nella quale infatti stiamo precipitando.

L’articolo è stato pubblicato su Annotazioni il 12 novembre 2023

La foto è di ArtTower da Pixabay