il Partigiano Emilio Bacio Capuzzo

di Laura Tuzzi

In collaborazione con la sottoscritta e con Fabrizio Cracolici, già Presidente Anpi Nova Milanese – Monza e Brianza e membro attuale del direttivo provinciale Anpi, e da sempre attivista di pace e videomaker, il partigiano deportato Emilio Bacio Capuzzo ha testimoniato in più di 200 presentazioni in pubblico del libro “Un racconto di vita partigiana”. Si recò in numerose scuole, ma anche in moltissimi istituti scolastici della Lombardia e di altre regioni.

In collaborazione con la sottoscritta e con Fabrizio Cracolici, già Presidente Anpi Nova Milanese – Monza e Brianza e membro attuale del direttivo provinciale Anpi, e da sempre attivista di pace e videomaker, il partigiano deportato Emilio Bacio Capuzzo ha testimoniato in più di 200 presentazioni in pubblico del libro “Un racconto di vita partigiana”. Si recò in numerose scuole, ma anche in moltissimi istituti scolastici della Lombardia e di altre regioni.

Bacio non era un nome di battaglia, ma di battesimo

Si chiamava Bacio, ma perché potesse ricevere il battesimo, i genitori gli diedero come primo nome Emilio. Perché Bacio non è il nome di nessun santo del calendario ecclesiastico. Emilio Bacio Capuzzo, partigiano e deportato. Alla sua memoria è intitolata la sezione ANPI di Nova Milanese, diretta da Fabrizio Cracolici, per dieci anni, che, assieme alla sottoscritta (giornalista e scrittrice), condivise l’amicizia con il partigiano: entrambi, infatti, eravamo presenti al suo capezzale nel giorno della morte.

In punto di morte la rivelazione a Bacio del Premio Nobel per la Pace al movimento pacifista

E quando rammentiamo la sua figura, proprio a quei tristi e toccanti attimi corre il nostro ricordo, a quella giornata di ottobre del 2017, che raccolse gli ultimi pensieri di Bacio rivolti proprio alla pace. La campagna per il disarmo nucleare ICAN, infatti, era appena stata insignita del Premio Nobel per la Pace e il partigiano esortava ad impegnarsi perché questo grande ed importante risultato si potesse finalmente concretizzare.

Abbiamo salutato Bacio ancora in vita con una notizia da Nobel…

Noi siamo riusciti a comunicargli, in punto di morte, il conseguimento del Premio Nobel per la Pace per il disarmo nucleare universale. Premio nobel la cui testimonianza è ricaduta come un grande impegno per il disarmo e la nonviolenza sul movimento pacifista mondiale e i suoi vari esponenti che testimoniano questo premio nelle varie iniziative e presentazioni in pubblico, a livello locale, nazionale, internazionale. Una “compresenza tra viventi e non viventi” come direbbe Aldo Capitini. Anche se Bacio vive sempre in mezzo a noi e illumina il nostro cammino di attivismo per la nonviolenza e il disarmo.

Un saggio di narrazione dedicato al Partigiano Emilio Bacio Capuzzo. Un racconto di vita partigiana

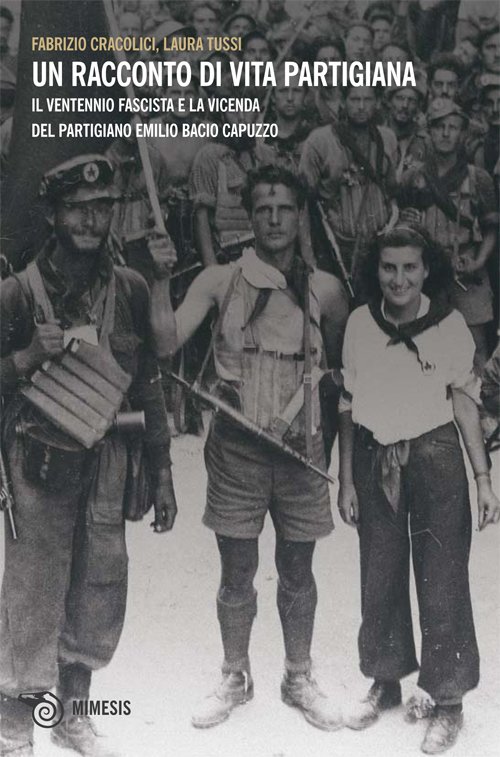

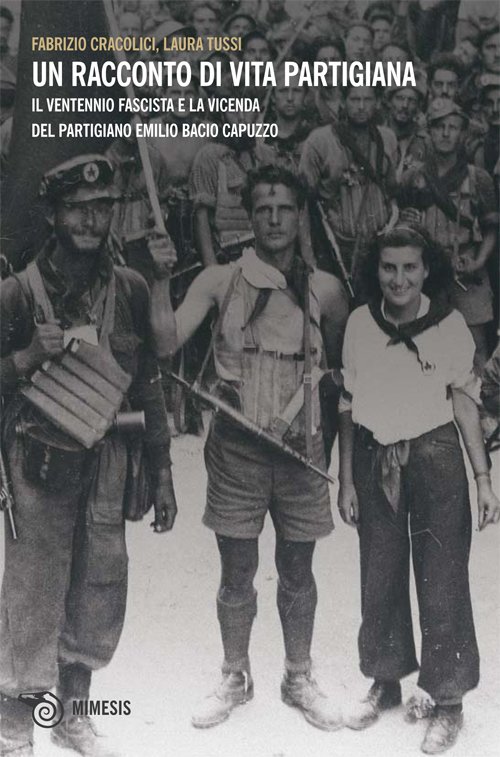

Ad Emilio Bacio Capuzzo e alla sua esperienza resistenziale è dedicato il libro “Un racconto di vita partigiana. Il ventennio fascista e la vicenda del partigiano Emilio Bacio Capuzzo”, edito da Mimesis nel 2012 e recentemente in seconda edizione.

La figura di Bacio ricordata nell’opera multimediale del giornalista d’inchiesta Daniele Biacchessi

La sua figura continua ad affascinare ed è presentata anche nell’opera multimediale curata da Daniele Biacchessi, L’Italia liberata. Storie partigiane. Il testo, accanto ad altre personalità che scrissero la storia della lotta di Liberazione, tratta anche l’esperienza del partigiano Bacio.

Il partigiano Bacio da sempre antifascista fin nel grembo della madre

Antifascista lo era ancora prima della nascita, già nel grembo di sua madre. Suo padre, operaio socialista, per aver rifiutato la famigerata tessera del fascio venne licenziato e ricevette anche lo sfratto dal proprietario di casa, che era sostenitore del regime. Con una moglie, tre figli e un quarto in arrivo, si vide costretto a sperare nella benevolenza di parenti, prima che la miseria lo conducesse, assieme alla famiglia, da Anguillara Veneta a Nova Milanese.

L’interruzione degli studi per la scelta antifascista di tutta la famiglia

Il fascismo precluse a Bacio, che non poteva permettersi nemmeno la dotazione del materiale didattico, un regolare percorso di scolarizzazione. «Ho dovuto smettere di andare a scuola perché i miei genitori non avevano una lira per comperarmi i libri ed i quaderni. C’era solo la fame».

Operaio alla Breda Campovolo di Sesto San Giovanni: sempre fame e povertà

Fame e miseria lo accompagneranno anche alla Breda Campovolo, dove lavorerà come apprendista aggiustatore, in seguito al diploma di apprendistato conseguito all’Ercole Marelli di Sesto San Giovanni, un tempo soprannominata la Stalingrado d’Italia.

La partecipazioni agli scioperi del 1944 nel triangolo industriale milanese

La vicenda partigiana di Bacio ha inizio con la preparazione degli scioperi del marzo 1944, che, caratterizzati da una forte connotazione politica, interessarono il triangolo industriale, specialmente il milanese. Ricercato dai fascisti, si unì ai primi gruppi partigiani. «Loro mi cercavano, e allora io poi andai in diversi cascinotti perché ormai il fidanzato di mia sorella non è che potesse rischiare a tenermi lì per diversi giorni ancora».

Bacio si aggregò sia ai SAP che ai GAP, formazioni partigiane di azioni dirette e sabotaggi

Quando la fabbrica in cui lavorava venne rasa al suolo dalle “super fortezze volanti”, ricevette l’ordine di presentarsi al comando tedesco per essere destinato alla Junker in Germania. Fu allora che scelse di aggregarsi ai GAP, nei quali operò con sabotaggi, volantinaggio, recupero di armi.

Incarcerato anche a San Vittore e deportato nel Lager di Bolzano

Quando un compagno, sotto tortura, pronunciò il suo nome, assieme a quello di altri partigiani, venne incarcerato dapprima a Monza, poi a San Vittore e infine deportato nel lager di Bolzano. Fuggì, lanciandosi dal treno giunto quasi al confine, al Brennero. Riuscì con altri compagni a gettarsi dal “treno della morte” in corsa. Il cosidetto Transport dei deportati. E si unì alle formazioni partigiane della Valsesia.

Dalla Valsesia alla Brigata Osella fino alla Liberazione

Inserito nella 82° Brigata Osella, partecipò attivamente nella squadra guastatori fino alla Liberazione, quando entrò a Nova Milanese liberata e partecipò il 29 aprile 1945 alla grande manifestazione di Milano. Un’esperienza breve la sua, eppure intensa ed estremamente viva, che ebbe sempre cura di condividere, in seguito, con le nuove generazioni. In diverse occasioni incontrò i fanciulli delle scuole elementari di Bovisio Masciago, narrando la sua battaglia di civiltà e le orribili pagine del fascismo. Memorabile e toccante il ricordo del suo 25 aprile, vissuto come un giorno di festa, perché la guerra era ormai terminata.

Con Laura Tussi e Fabrizio Cracolici il partigiano deportato Emilio Bacio Capuzzo ha testimoniato in più di 200 presentazioni del libro Un racconto di vita partigiana

Si recò in numerose scuole, non solo di Bovisio Masciago e Nova Milanese, ma anche in moltissimi istituti scolastici della Lombardia e di altre regioni: ovunque venisse richiesto il suo intervento e la sua testimonianza di alti ideali antifascisti. Il partigiano Bacio ha lasciato la sua Nova Milanese quasi sette anni fa; a lui i compagni hanno intitolato la sezione ANPI che ha “comandato” per anni. La memoria della sua figura, contraddistinta da una grande coerenza, li guida sul sentiero tracciato dal suo esempio.

L’articolo è stato pubblicato su Unimondo il 10 aprile 2024

Foto: Mimesisedizioni.it

In collaborazione con la sottoscritta e con Fabrizio Cracolici, già Presidente Anpi Nova Milanese – Monza e Brianza e membro attuale del direttivo provinciale Anpi, e da sempre

In collaborazione con la sottoscritta e con Fabrizio Cracolici, già Presidente Anpi Nova Milanese – Monza e Brianza e membro attuale del direttivo provinciale Anpi, e da sempre  di Sergio Tardetti

di Sergio Tardetti