ORE DICIASSETTE

di Sergio Tardetti

Tratto dalla raccolta (ancora assolutamente inedita) “VENTIQUATTRO ORE”…

di Sergio Tardetti

Tratto dalla raccolta (ancora assolutamente inedita) “VENTIQUATTRO ORE”…

Il 23 febbraio a San Pancrazio (RA) presso il Museo della Vita Contadina si è svolta una serata celebrativa e di presentazione della ristampa dei primi due volumi delle FIABE DI ROMAGNA raccolte da Ermanno Silvestroni, curate da Eraldo Baldini e Andrea Foschi, Longo Editore Ravenna.

Qui proponiamo alcune foto della serata.

FIABE DI ROMAGNA – raccolte da Ermanno Silvestroni, a cura di Eraldo Baldini e Andrea Foschi, Longo Editore Ravenna, 2024.

FIABE DI ROMAGNA Leggi tutto »

NOTTETEMPO di Carlo Alessio Cozzolino – Editore Bertoni Collana Aurora a cura di Bruno Mohorovich

recensione di Sergio TARDETTI

Carlo Alessio Cozzolino è uno di quegli scrittori le cui opere appartengono a buon diritto al genere “da meditazione”, testi poetici i cui versi vanno assaporati, concedendosi tutto il tempo e la calma necessari a degustarli a fondo. Occorre, infatti, riuscire ad introiettarli, ad accoglierli in sé e a farli propri fino all’ultima sillaba per poterli gustare a pieno, come avviene per un raffinato liquore o per un ottimo vino di annata. Ed è tale la capacità di far rilassare il lettore, estraniandolo dal mondo che lo circonda, che se ne consiglia la lettura a tutti quelli che sono afferrati, trascinati e consumati dalla frenesia del vivere quotidiano e corrono continuamente il rischio di smarrirsi dentro un turbine di eventi. Dei versi di Carlo Alessio si fa apprezzare particolarmente la “levigatezza”, una caratteristica che rinvia alla poesia della classicità greca, quando le parole di Alcmane e Saffo sembravano scolpite nel candore del marmo pario. Amanti anche loro della serenità delle ore notturne, da contrapporre alla frenesia delle ore diurne, in cui ognuno sembra vagare senza meta in cerca di qualcosa di indefinito e indefinibile. In questa raccolta, dall’emblematico titolo “Nottetempo”, si avverte spesso la sensazione che il poeta tenda a voler scomparire, a nascondersi dietro ai propri versi, per lasciare al lettore campo completamente libero nell’assaporare sensazioni trasmesse attraverso componimenti tanto brevi quanto efficaci. “Giudica tu”, sembra volergli dire, perché il poeta è quasi sempre un essere schivo, al punto da voler mascherare la propria fisicità dietro le parole. Ed è attraverso l’accorta e calibrata scelta delle parole che avviene il passaggio dal mondo materico all’immateriale, dalla realtà alla poesia, che sempre più spesso non è altro che la propria realtà trasfigurata. Si avverte, nel corso della lettura, anche un riflesso sonoro di altri generi di componimenti brevi, come gli haiku giapponesi, con il loro minimalismo, talmente denso che, a volte, sembrano voler concentrare in sé un intero universo. Come in una implosione dell’essere che raggrumi l’energia vitale, per poi poterla sprigionare durante la lettura.

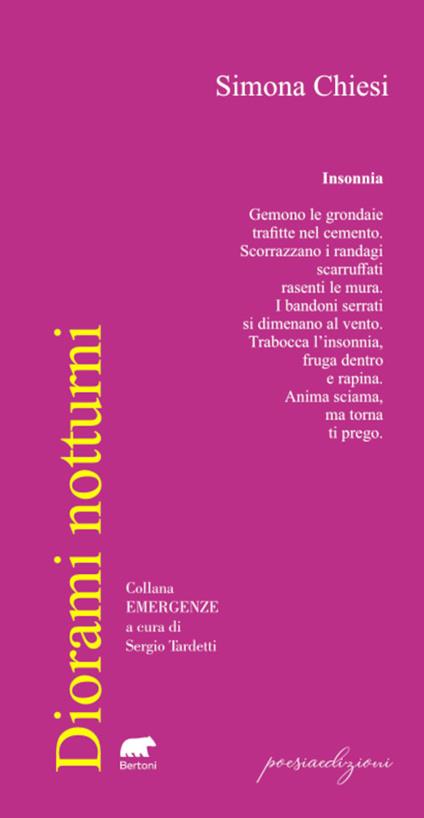

E’ in uscita presso l’editore Bertoni una pregevole raccolta poetica, autrice Simona Chiesi, dal titolo “Diorami notturni”. Ne ho curato la pubblicazione nella mia collana “Emergenze” e ne ho scritto la prefazione…

LA QUINTA DIMENSIONE – prefazione

Ogni volta che prendiamo in mano un libro, per aprirlo e iniziarne la lettura, avvertiamo in noi prepotente l’aspettativa di volerne essere sorpresi. Sorpresi dalle parole che ci avviamo a leggere, sorpresi dalla sapiente abilità con la quale l’autore/ autrice si impegna a combinare quelle parole per rappresentare situazioni, descrivere sensazioni, suscitare emozioni che non dimenticheremo facilmente, una volta giunti all’ultima pagina, perfino a distanza di tempo. La raccolta poetica di Simona Chiesi, “Diorami notturni”, riesce ad andare ben oltre queste attese, proiettandoci in una dimensione che si aggiunge alle quattro classiche dello spazio-tempo. È quella che definisco la “quinta dimensione”: la dimensione “poetica”. Libera e non dipendente dal qui e ora, al di là e al di fuori di questi parametri, è una dimensione costituita di sensazioni, di voli fantastici tesi ad inseguire i pensieri e ad inoltrarsi nelle profondità dell’infinito. Tutto quello che è dotato di una qualche fisicità scompare lentamente, si dissolve, svapora, fino a sublimarsi, disperdendosi oltre una muraglia fatta di parole che rimandano a suoni, i quali, a loro volta, rimandano a immagini, sogni e visioni. È l’insormontabile muraglia di montaliana memoria, “che in cima ha cocci aguzzi di bottiglia”, quella che noi seguiamo, costeggiando un territorio invisibile del quale proviamo a immaginare geografia e consistenza attraverso fonemi che appartengono ad un linguaggio comune.

Quello che viene percepito e appare ai nostri sensi, nella dimensione dello spazio-tempo, non è che una rappresentazione – una delle tante possibili – della quale ci serviamo per dare corpo e forma alla dimensione ideale che riusciamo a raggiungere attraverso l’Arte, in particolare attraverso la poesia. È in questo modo che avviene la “sublimazione” del significante, operazione questa che ne amplifica il significato e la potenza espressiva. Così avviene l’elevazione della parola, che consente di prendere le distanze dall’immanente, per riuscire ad aprirsi un varco nella siepe oltre la quale si immagina la presenza dell’infinito, con la mente rivolta verso il trascendente che a volte, tramite la potenza evocativa delle parole, riusciamo persino a percepire. Impossibile non sentirsene attratti, coinvolti e quasi ammaliati, con il costante desiderio di andare oltre una forma letteraria costruita con parole sceltissime e giungere al nucleo – o meglio, al cuore – della poesia passando, come Alice di Lewis Carroll, attraverso lo specchio.

È a questo punto che facciamo il nostro ingresso nel gioco della “fruizione” del testo poetico, del come e perché avvicinarsi a un testo che richiede la nostra attenta e continua partecipazione. Possiamo scoprire, leggendo, che una poesia parla di noi, avvertiamo la sua vicinanza nel sentircene rappresentati, talvolta perfino ritratti, ma più spesso ci limitiamo soltanto a vederci riflessi in lei, come se si trattasse di uno specchio per la nostra anima. L’invito che rivolgo al lettore è quello verso una “fruizione attiva”, l’incoraggiamento ad “attraversare lo specchio”, per ritrovarsi in un mondo del quale siamo parte da sempre, entrare nella dimensione poetica, per l’appunto. Tutto questo con l’obiettivo di “comprendere” la poesia, non certo di “capirla”, operazione quest’ultima priva di senso e di scopo, limitata spesse volte ad una mera parafrasi del testo. “Comprendere” la poesia equivale, in un certo qual modo, a stringerla in un abbraccio e a farsi abbracciare da lei, per lasciarsi emozionare dalle sensazioni che è capace di suscitare nell’anima, più che raccogliere gli stimoli che dovrebbero raggiungere la mente. Tutto questo, e molto altro, accade nel corso della lettura di “Diorami notturni”, raccolta poetica di rara fascinazione. Un lettore appassionato ed attento può sperimentarlo pagina dopo pagina, verso dopo verso, come ad esempio quelli che rivelano il senso del titolo della raccolta. Il misterioso e fascinoso titolo trova la sua esplicitazione nei versi di una poesia “Diorami”: Inutili costruzioni/ di una irrealtà latente/ che non avrà il sopravvento/ su quella prepotente e vera./ Vivono notturni,/ Vibratili, evanescenti.

Nei versi di Simona Chiesi predomina la frequente e attenta riflessione sull’essere e sul divenire, il voler mettere alla prova la consistenza e la ricchezza di una lingua che si trova a dover esprimere profondi stati d’animo e originali punti di vista sulla realtà. Testi ricchissimi di un lessico prezioso, elegante e a tratti ricercato, per quanti cercano, attraverso un personale muto dialogo con la poesia, di scavare a fondo nella propria anima, per interrogarla e chiederle conforto sulla propria visione della realtà e del mondo. Il fare, l’agire, l’attualizzare quella affermazione di padre David Turoldo, secondo la quale “poesia è rifare il mondo” sembrano gli stimoli, gli spiriti guida che danno impulso e vitalità alla scrittura della autrice, che sollecita il lettore, affermando: “basta non restare nel limbo/ ad attendere indicazioni/ e indugiare arresi.” Si avverte costante la tensione di una ricerca della perfezione, dell’incastro ben connesso, che possa far ammettere che lì e soltanto lì poteva trovare collocazione quella parola o quella frase; è trasparente la ricerca di un lessico personale che mira a prendere le distanze da un frasario quotidiano, frammisto di ovvietà replicate all’infinito e di rinuncia a qualsiasi forma di dubbio. Istintivo corre, d’altra parte, anche il richiamo al verso montaliano “Non chiederci la parola…”. I limiti della poesia, i confini in cui opera e agisce, sembrano tracciati e definiti, anche se, passo dopo passo e metro dopo metro, il suo territorio, grazie all’azione dei poeti, è in continua espansione. Forse, fra le tante parole delle quali è intessuta la raccolta, ognuno potrà trovare quella che va cercando, magari l’unica e la sola che possa motivarlo a cercare una personale ragione di continuare a resistere ogni giorno agli attacchi dell’esistenza. Una poesia-approdo, una poesia che possa salvarci dagli inevitabili naufragi ai quali possiamo andare incontro nel corso della vita. Una poesia, insomma, alla quale poter fare continuo ricorso nelle proprie letture, per raccogliere preziose forme di alchemiche trasformazioni dei propri sentimenti in parole di velate verità.

LA QUINTA DIMENSIONE Leggi tutto »

di Alessandra Ruffino

Nel tempo distorto in cui coesistono in mostruosa simultaneità l’(in)civiltà dello scarto e le incognite digitali dell’intelligenza artificiale, l’arte di Roberto Gianinetti – e in particolare le opere radunate sotto il titolo «Raccolta indifferenziata» – offre a chi la guarda una lezione preziosa e una ri-creazione vera.

Ripescando dai rifiuti i materiali più vari (tappetini per auto, centrini ricamati, rete zincata, imballaggi ondulati, polistirolo…), l’incisore vercellese dà loro una nuova vita secondo una originale applicazione dei principî dell’economia circolare.

Conosco il lavoro di Roberto Gianinetti fin dagli esordi, negli anni ho apprezzato lo sviluppo inesauribile della sua curiosità sperimentale e il progressivo liberarsi della sua visione, una visione che sembra muovere dalle primordiali leve di una meraviglia giocosa (e quindi serissima) da primo giorno della Creazione.

Si osservino ad esempio due opere in mostra a Longiano: l’installazione Dispenser 2024, dove un vecchio distributore di sorprese per bambini, di quelli diffusi nel secolo scorso, racchiude nelle sue palline piccole carte incise (a Longiano sono versi di poesie di Tito Balestra, in altre occasioni contenevano gli oracoli de I Ching), e Delizie naturali. Bon-bons di platano (2016), dove le sezioni di un tronco d’albero morto, recuperate sia come matrice di stampa che come oggetti in sé, simulano, anzi diventano una scatola di praline. L’artista adotta qui un tipo di analogia sostitutiva che risponde ai meccanismi dello stupore infantile (il bimbo che usa una scopa come cavallo, la bimba che fa finta di scodellare pietanze immaginarie da un pentolino giocattolo), più che all’ironia cool di tanta arte del XX e XXI secolo. E del resto come potrebbe essere freddo il maestro di una tecnica basata sul rapporto matrice/materiale e su un sapere tattile, un’arte nata per la diffusione non elitaria, un’arte – soprattutto – che non può esistere senza il mestiere? A un incisore l’idea brillante non basta se non è poi illuminata da una vivida intelligenza artigianale e assistita dal continuo accordo tra mente e mano.

In «Raccolta indifferenziata», Gianinetti non sottrae solo gli scarti all’annientamento ma destinandoli a usi impropri, estranei da quelli originari, li reinventa ex novo, facendo – propriamente – la differenza. Etica e artistica.

Gianinetti o del saper far la differenza Leggi tutto »