LA QUINTA DIMENSIONE

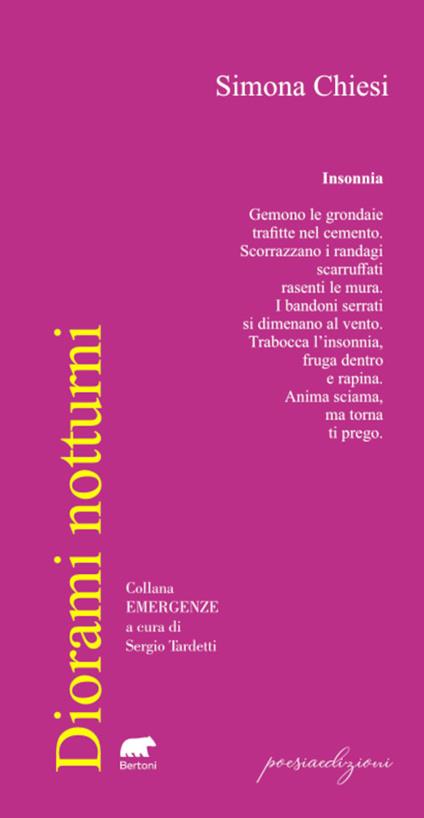

E’ in uscita presso l’editore Bertoni una pregevole raccolta poetica, autrice Simona Chiesi, dal titolo “Diorami notturni”. Ne ho curato la pubblicazione nella mia collana “Emergenze” e ne ho scritto la prefazione…

LA QUINTA DIMENSIONE – prefazione

Ogni volta che prendiamo in mano un libro, per aprirlo e iniziarne la lettura, avvertiamo in noi prepotente l’aspettativa di volerne essere sorpresi. Sorpresi dalle parole che ci avviamo a leggere, sorpresi dalla sapiente abilità con la quale l’autore/ autrice si impegna a combinare quelle parole per rappresentare situazioni, descrivere sensazioni, suscitare emozioni che non dimenticheremo facilmente, una volta giunti all’ultima pagina, perfino a distanza di tempo. La raccolta poetica di Simona Chiesi, “Diorami notturni”, riesce ad andare ben oltre queste attese, proiettandoci in una dimensione che si aggiunge alle quattro classiche dello spazio-tempo. È quella che definisco la “quinta dimensione”: la dimensione “poetica”. Libera e non dipendente dal qui e ora, al di là e al di fuori di questi parametri, è una dimensione costituita di sensazioni, di voli fantastici tesi ad inseguire i pensieri e ad inoltrarsi nelle profondità dell’infinito. Tutto quello che è dotato di una qualche fisicità scompare lentamente, si dissolve, svapora, fino a sublimarsi, disperdendosi oltre una muraglia fatta di parole che rimandano a suoni, i quali, a loro volta, rimandano a immagini, sogni e visioni. È l’insormontabile muraglia di montaliana memoria, “che in cima ha cocci aguzzi di bottiglia”, quella che noi seguiamo, costeggiando un territorio invisibile del quale proviamo a immaginare geografia e consistenza attraverso fonemi che appartengono ad un linguaggio comune.

Quello che viene percepito e appare ai nostri sensi, nella dimensione dello spazio-tempo, non è che una rappresentazione – una delle tante possibili – della quale ci serviamo per dare corpo e forma alla dimensione ideale che riusciamo a raggiungere attraverso l’Arte, in particolare attraverso la poesia. È in questo modo che avviene la “sublimazione” del significante, operazione questa che ne amplifica il significato e la potenza espressiva. Così avviene l’elevazione della parola, che consente di prendere le distanze dall’immanente, per riuscire ad aprirsi un varco nella siepe oltre la quale si immagina la presenza dell’infinito, con la mente rivolta verso il trascendente che a volte, tramite la potenza evocativa delle parole, riusciamo persino a percepire. Impossibile non sentirsene attratti, coinvolti e quasi ammaliati, con il costante desiderio di andare oltre una forma letteraria costruita con parole sceltissime e giungere al nucleo – o meglio, al cuore – della poesia passando, come Alice di Lewis Carroll, attraverso lo specchio.

È a questo punto che facciamo il nostro ingresso nel gioco della “fruizione” del testo poetico, del come e perché avvicinarsi a un testo che richiede la nostra attenta e continua partecipazione. Possiamo scoprire, leggendo, che una poesia parla di noi, avvertiamo la sua vicinanza nel sentircene rappresentati, talvolta perfino ritratti, ma più spesso ci limitiamo soltanto a vederci riflessi in lei, come se si trattasse di uno specchio per la nostra anima. L’invito che rivolgo al lettore è quello verso una “fruizione attiva”, l’incoraggiamento ad “attraversare lo specchio”, per ritrovarsi in un mondo del quale siamo parte da sempre, entrare nella dimensione poetica, per l’appunto. Tutto questo con l’obiettivo di “comprendere” la poesia, non certo di “capirla”, operazione quest’ultima priva di senso e di scopo, limitata spesse volte ad una mera parafrasi del testo. “Comprendere” la poesia equivale, in un certo qual modo, a stringerla in un abbraccio e a farsi abbracciare da lei, per lasciarsi emozionare dalle sensazioni che è capace di suscitare nell’anima, più che raccogliere gli stimoli che dovrebbero raggiungere la mente. Tutto questo, e molto altro, accade nel corso della lettura di “Diorami notturni”, raccolta poetica di rara fascinazione. Un lettore appassionato ed attento può sperimentarlo pagina dopo pagina, verso dopo verso, come ad esempio quelli che rivelano il senso del titolo della raccolta. Il misterioso e fascinoso titolo trova la sua esplicitazione nei versi di una poesia “Diorami”: Inutili costruzioni/ di una irrealtà latente/ che non avrà il sopravvento/ su quella prepotente e vera./ Vivono notturni,/ Vibratili, evanescenti.

Nei versi di Simona Chiesi predomina la frequente e attenta riflessione sull’essere e sul divenire, il voler mettere alla prova la consistenza e la ricchezza di una lingua che si trova a dover esprimere profondi stati d’animo e originali punti di vista sulla realtà. Testi ricchissimi di un lessico prezioso, elegante e a tratti ricercato, per quanti cercano, attraverso un personale muto dialogo con la poesia, di scavare a fondo nella propria anima, per interrogarla e chiederle conforto sulla propria visione della realtà e del mondo. Il fare, l’agire, l’attualizzare quella affermazione di padre David Turoldo, secondo la quale “poesia è rifare il mondo” sembrano gli stimoli, gli spiriti guida che danno impulso e vitalità alla scrittura della autrice, che sollecita il lettore, affermando: “basta non restare nel limbo/ ad attendere indicazioni/ e indugiare arresi.” Si avverte costante la tensione di una ricerca della perfezione, dell’incastro ben connesso, che possa far ammettere che lì e soltanto lì poteva trovare collocazione quella parola o quella frase; è trasparente la ricerca di un lessico personale che mira a prendere le distanze da un frasario quotidiano, frammisto di ovvietà replicate all’infinito e di rinuncia a qualsiasi forma di dubbio. Istintivo corre, d’altra parte, anche il richiamo al verso montaliano “Non chiederci la parola…”. I limiti della poesia, i confini in cui opera e agisce, sembrano tracciati e definiti, anche se, passo dopo passo e metro dopo metro, il suo territorio, grazie all’azione dei poeti, è in continua espansione. Forse, fra le tante parole delle quali è intessuta la raccolta, ognuno potrà trovare quella che va cercando, magari l’unica e la sola che possa motivarlo a cercare una personale ragione di continuare a resistere ogni giorno agli attacchi dell’esistenza. Una poesia-approdo, una poesia che possa salvarci dagli inevitabili naufragi ai quali possiamo andare incontro nel corso della vita. Una poesia, insomma, alla quale poter fare continuo ricorso nelle proprie letture, per raccogliere preziose forme di alchemiche trasformazioni dei propri sentimenti in parole di velate verità.

LA QUINTA DIMENSIONE Leggi tutto »

“SOVVERSIVI” – Un libro fotografico di Giovanni Zaffagnini Premessa. Ho iniziato a prendere appunti per fissare impressioni ed emozioni, man mano che andavo sfogliando questo libro fotografico, convinto di potermela cavare con poche righe, e invece adesso mi ritrovo ad avere quasi due pagine di parole che si sforzano di dare forma alle emozioni che le foto sono capaci di suscitare, quando sono attentamente osservare con gli occhi dell’anima più che con quelli del corpo. E sono appena a metà dell’opera. “Sovversivi” è il titolo del libro fotografico di Giovanni Zaffagnini, una raccolta di immagini scaturite e legate da temi letterari, enunciati attraverso brani di diversi autori, per l’esattezza otto. Sovversivi, non ribelli, si badi bene, intenzionati a cambiare lo stato delle cose con le parole e, a volte, anche con i fatti, ma avendo bene in mente un progetto alternativo, il che è ben diverso da un semplice andare contro, distruggere senza sapere come e cosa ricostruire. Per chi ha affrontato e affronta da lettore quei brani, non è immediato pensare a immagini in grado di rappresentare le parole che li compongono; solo l’occhio esercitato di un fotografo e la mente capace di immaginare analogie e corrispondenze saranno in grado di percepire l’aderenza della foto alle parole dei testi posti a premessa. Letteratura e fotografia, un rapporto all’apparenza complicato e difficile, se non impossibile, che Zaffagnini sa rendere e realizza con un’operazione che potremmo chiamare “trasduzione” dal testo all’immagine, da un mezzo espressivo a un altro mezzo espressivo, senza soluzione di continuità, come se scrittura e immagine fossero due mezzi appartenenti alla stessa espressione artistica. Ci occuperemo dei testi dei primi quattro scrittori, Joyce, Dante, Calvino e Pasolini e della interpretazioni che di quei testi Zaffagnini ci offre. Il volume si apre con una citazione di Joyce sulla musica e la musicalità del fluire di un fiume che l’autore trasforma in immagini capaci di trasmettere l’idea e l’insieme delle sensazioni che si possono provare. Nelle immagini, il fiume che scorre si percepisce mediante il confronto tra la superficie dell’acqua che fluisce e le sponde immobili. La musica della corrente è accompagnata e a volte anche sovrastata da quella delle sponde, arbusti, canne, alberi, con il fruscio del vento in mezzo a loro. Pur nella fissità dello scatto, la percezione del fluire è immediata, lo raccontano le luci che si riflettono sulla superficie dell’acqua e che sembrano mutare istante per istante. Guardando l’immagine, riviviamo un’esperienza del passato, quella del giorno in cui per la prima volta abbiamo visto un fiume, ne abbiamo ammirato la maestosità e la potenza, quasi trattenuta a stento dalle sponde, a rassicurare lo spettatore dell’intenzione di rimanere contenuto lì dentro. Le immagini riflesse che si scompongono e si ricompongono sulla superficie calma, frammentate dal minimo soffio di vento, sono una musica “visiva” che la mente percepisce e interpreta alla luce dei ricordi. Due inquadrature consecutive, due scatti a poca distanza di tempo, trasmettono a chi le guarda la sensazione del mutamento provocato dalla corrente che fluisce, trasportando con sé schiuma, foglie e arbusti; le piccole onde che scuotono come dita leggerissime gli arbusti affioranti, producono una musica “silenziosa” che solo l’anima riesce a percepire. Sorprende la poeticità delle inquadrature, realizzate attraverso la ricerca della luce più adatta, per mostrare quella serenità che l’artista percepisce in quell’istante e trasmette anche a chi non è e non sarà mai lì in quel momento. È l’attesa paziente dell’occhio del “cacciatore” che viene premiata.Il passaggio da Joyce a Dante, l’autore successivo, appare logicamente consequenziale e, direi, quasi scontato. Dante e la sua palude Stigia, introdotta con la citazione dei versi che la rappresentano nell’Inferno. La palude Stigia, descritta dalle parole del poeta e immaginata dal lettore immersa in un’atmosfera cupa e desolata, lancia una sfida alla resa fotografica di antichi ricordi risalenti ai tempi della scuola. La palude non presentata come un luogo immobile, e invariabile nel tempo, piuttosto un luogo che genera angoscia in chi lo guarda. Non suoni, non guizzi di onde, nessuna vita che venga ad animarla. Il fotografo, con la pazienza del cacciatore di immagini, resta in attesa dell’istante in cui l’inquadratura che coglie riesce a sovrapporsi quasi perfettamente a quella che la sua mente si è creata attraverso la lettura del testo. Il suo scopo rimane sempre quello di comunicare le sensazioni che la lettura del testo ha generato, aderendo il più possibile a quello che la mente del lettore immagina e ricostruisce, ma anche innovando rispetto a consuetudini ormai fissate nel tempo. La palude Stigia che viene mostrata negli scatti di Zaffagnini è presentata come un luogo malsano, insalubre, non tanto perché inquinato da inevitabili scarichi industriali, quanto piuttosto perché assediato e soffocato dalla selva che gli cresce intorno e che impedisce alla luce di penetrare e accarezzare la superficie immota delle acque. E qui, chi ha un minimo di dimestichezza con la fotografia non può non pensare a quanto l’occhio del fotografo abbia cercato quella luce e abbia atteso il momento ideale a scattare la foto. L’attesa si è rivelata necessaria perché il sole cambiasse posizione in cielo fino ad arrivare al punto in cui la resa della fotografia corrisponde – pur senza sovrapporsi e tanto meno coincidere – all’idea che la mente del lettore si è fatta del luogo infernale. La banalizzazione dell’immagine virtuale creata nella nostra fantasia avrebbe preteso un luogo simile a una enorme macchia di pece scura, soffocante, priva dei minimi guizzi di luce. Ma l’artista sa andare oltre il banale, oltre il luogo comune e riesce a darci un’immagine della palude Stigia moderna e innovativa, una pozza appena illuminata dai barbagli dei raggi che filtrano attraverso un groviglio di rami e tronchi, in parte caduti e semisommersi, che, a volte, sembrano quasi spuntare ed elevarsi dalla superficie immobile dell’acqua.È quindi la volta di Italo Calvino, del quale, più che un testo, si propone un episodio particolare, una circostanza legata ad un errore di impaginazione di una sua opera. Immaginiamo, e forse abbiamo provato in molti, il senso di spaesamento avvertito durante la lettura di un testo, quando, senza una ragione apparente, se non quella che si potrebbe attribuire a un errore di impaginazione e di rilegatura, il racconto che stavamo seguendo ha un improvviso quanto assurdo cambiamento di tono e di stile e di argomento, diventando a tutti gli effetti un altro testo. Così il fotografo è chiamato a rendere in maniera concreta, e soprattutto visibile, questo senso di spaesamento e di frastornamento, affidandosi ad un non senso apparente delle immagini, ad una loro incongruenza e non consequenzialità. Il percorso inizia, dunque, partendo da un “testo” coerente, rappresentazione, attraverso immagini in bianco e nero, di un luogo desolante e desolato, un luogo che all’apparenza non ha niente di particolarmente affascinante e ricercato, al punto da sollecitare la selezione e la conservazione di quegli scatti. L’artista, però, riesce a vedere nelle immagini che gli si offrono davanti qualcosa che ritiene degno di essere fissato nel tempo e nel ricordo. La ex fabbrica con i capannoni in rovina, le macerie abbandonate, in indefinibile attesa di una ristrutturazione o di una più probabile demolizione, sospese e fissate per sempre nel tempo. Si continuano a sfogliare le foto in bianco e nero, sperando che prima o poi qualcosa accada, ma tutto rimane immobile e uguale. Giunge, infine, improvviso lo scarto, il salto di pagina e di logica, l’elemento frastornante e distogliente, l’interruzione della consequenzialità: foto a colori, che riproducono un ambiente d’altri tempi, ma sempre vivo e vitale, come la scheggia di ricordo che si insinua di soppiatto nella tristezza e nella noia di un presente tutto uguale. A voler marcare la differenza, oltre le indicazioni della data e della denominazione del luogo, interviene anche il colore, quasi uno stacco deciso rispetto al bianco e nero del prima e del dopo, un pensiero senza senso che si insinua di soppiatto in una sequenza logica e coerente di riflessioni oscure e meditabonde. Questione appena di quattro immagini e poi la sequenza ritorna sui corretti binari, continuando a proporre le foto in bianco e nero di un luogo anonimo e vuoto di ogni presenza. Con Pasolini si entra nella poesia più intima, i versi citati in anteprima alle foto sono dominati da due elementi, il sole e l’urlo del morente. Giovanni Zaffagnini, per dare forma e corpo alle intuizioni scaturite dai versi pasoliniani, propone immagini che rappresentano il crudele spettacolo del sole che splende violento e accecante, con inquadrature che fanno entrare la luce direttamente nell’obiettivo. Appaiono sulle foto macchie colorate, che potrebbero sembrare banali errori di principiante, ma che al contrario sono voluti e forzati. Come rappresentare l’urlo di un morente? Con quella luce implacabile che si infila nell’obiettivo, come fa l’ultimo raggio di sole negli occhi di un uomo, quasi un estremo abbraccio con il mondo che il sole e l’uomo stanno abbandonando. Il morente giorno e il morente uomo, analogie rappresentate con la forza di un dolore indicibile a costruire una metafora di rara bellezza. La durezza dell’esistenza è l’unica verità rivelata al momento del nascere, le altre ce le dovremo cercare da soli, se mai poi le troveremo. Il trasformarsi – o il tradursi, non saprei dire cosa sia meglio a significare l’operazione, forse il “trasdursi” – delle parole in immagini costringe a un balzo interpretativo da un linguaggio a un altro, da un mezzo espressivo a un altro mezzo espressivo. Il sole pasoliniano viene “addolcito” dall’aria di mare, evocata da una lunga teoria di palazzoni condominiali deserti, che abbondano lungo la costa adriatica e si riempiono soltanto durante le vacanze estive. Costruzioni anonime, realizzate in serie, come avviene nelle periferie delle grandi città Costruzioni senza vita, morenti anche loro per gran parte dell’anno, edifici chiassosi e affollati in brevi periodi, ma sempre e comunque privi di esistenza, quella quotidianità alla quale soltanto possiamo dare il nome di vita. Intanto, scorrendo le immagini, la luce insiste a penetrare nell’obiettivo, per ravvivare quel gran deserto sofferente dove è completamente annullata la presenza umana, che si manifesta al più indirettamente con rari segni, rappresentati da auto polverose e cassonetti vuoti. Immagini di finestre sbarrate di appartamenti deserti, dietro le quali si consuma il cupo dramma del silenzio e della polvere, la dolorosa violenza dell’infinita solitudine degli spazi. La trasformazione – o traduzione – del testo scritto viene operata stavolta con l’estenuante ripetersi di immagini che non svelano la vita, come se l’uomo fosse definitivamente scomparso dalla terra e i suoi manufatti fossero gli unici superstiti, abbandonati a memoria di una umanità estinta.

“SOVVERSIVI” – Un libro fotografico di Giovanni Zaffagnini Premessa. Ho iniziato a prendere appunti per fissare impressioni ed emozioni, man mano che andavo sfogliando questo libro fotografico, convinto di potermela cavare con poche righe, e invece adesso mi ritrovo ad avere quasi due pagine di parole che si sforzano di dare forma alle emozioni che le foto sono capaci di suscitare, quando sono attentamente osservare con gli occhi dell’anima più che con quelli del corpo. E sono appena a metà dell’opera. “Sovversivi” è il titolo del libro fotografico di Giovanni Zaffagnini, una raccolta di immagini scaturite e legate da temi letterari, enunciati attraverso brani di diversi autori, per l’esattezza otto. Sovversivi, non ribelli, si badi bene, intenzionati a cambiare lo stato delle cose con le parole e, a volte, anche con i fatti, ma avendo bene in mente un progetto alternativo, il che è ben diverso da un semplice andare contro, distruggere senza sapere come e cosa ricostruire. Per chi ha affrontato e affronta da lettore quei brani, non è immediato pensare a immagini in grado di rappresentare le parole che li compongono; solo l’occhio esercitato di un fotografo e la mente capace di immaginare analogie e corrispondenze saranno in grado di percepire l’aderenza della foto alle parole dei testi posti a premessa. Letteratura e fotografia, un rapporto all’apparenza complicato e difficile, se non impossibile, che Zaffagnini sa rendere e realizza con un’operazione che potremmo chiamare “trasduzione” dal testo all’immagine, da un mezzo espressivo a un altro mezzo espressivo, senza soluzione di continuità, come se scrittura e immagine fossero due mezzi appartenenti alla stessa espressione artistica. Ci occuperemo dei testi dei primi quattro scrittori, Joyce, Dante, Calvino e Pasolini e della interpretazioni che di quei testi Zaffagnini ci offre. Il volume si apre con una citazione di Joyce sulla musica e la musicalità del fluire di un fiume che l’autore trasforma in immagini capaci di trasmettere l’idea e l’insieme delle sensazioni che si possono provare. Nelle immagini, il fiume che scorre si percepisce mediante il confronto tra la superficie dell’acqua che fluisce e le sponde immobili. La musica della corrente è accompagnata e a volte anche sovrastata da quella delle sponde, arbusti, canne, alberi, con il fruscio del vento in mezzo a loro. Pur nella fissità dello scatto, la percezione del fluire è immediata, lo raccontano le luci che si riflettono sulla superficie dell’acqua e che sembrano mutare istante per istante. Guardando l’immagine, riviviamo un’esperienza del passato, quella del giorno in cui per la prima volta abbiamo visto un fiume, ne abbiamo ammirato la maestosità e la potenza, quasi trattenuta a stento dalle sponde, a rassicurare lo spettatore dell’intenzione di rimanere contenuto lì dentro. Le immagini riflesse che si scompongono e si ricompongono sulla superficie calma, frammentate dal minimo soffio di vento, sono una musica “visiva” che la mente percepisce e interpreta alla luce dei ricordi. Due inquadrature consecutive, due scatti a poca distanza di tempo, trasmettono a chi le guarda la sensazione del mutamento provocato dalla corrente che fluisce, trasportando con sé schiuma, foglie e arbusti; le piccole onde che scuotono come dita leggerissime gli arbusti affioranti, producono una musica “silenziosa” che solo l’anima riesce a percepire. Sorprende la poeticità delle inquadrature, realizzate attraverso la ricerca della luce più adatta, per mostrare quella serenità che l’artista percepisce in quell’istante e trasmette anche a chi non è e non sarà mai lì in quel momento. È l’attesa paziente dell’occhio del “cacciatore” che viene premiata.Il passaggio da Joyce a Dante, l’autore successivo, appare logicamente consequenziale e, direi, quasi scontato. Dante e la sua palude Stigia, introdotta con la citazione dei versi che la rappresentano nell’Inferno. La palude Stigia, descritta dalle parole del poeta e immaginata dal lettore immersa in un’atmosfera cupa e desolata, lancia una sfida alla resa fotografica di antichi ricordi risalenti ai tempi della scuola. La palude non presentata come un luogo immobile, e invariabile nel tempo, piuttosto un luogo che genera angoscia in chi lo guarda. Non suoni, non guizzi di onde, nessuna vita che venga ad animarla. Il fotografo, con la pazienza del cacciatore di immagini, resta in attesa dell’istante in cui l’inquadratura che coglie riesce a sovrapporsi quasi perfettamente a quella che la sua mente si è creata attraverso la lettura del testo. Il suo scopo rimane sempre quello di comunicare le sensazioni che la lettura del testo ha generato, aderendo il più possibile a quello che la mente del lettore immagina e ricostruisce, ma anche innovando rispetto a consuetudini ormai fissate nel tempo. La palude Stigia che viene mostrata negli scatti di Zaffagnini è presentata come un luogo malsano, insalubre, non tanto perché inquinato da inevitabili scarichi industriali, quanto piuttosto perché assediato e soffocato dalla selva che gli cresce intorno e che impedisce alla luce di penetrare e accarezzare la superficie immota delle acque. E qui, chi ha un minimo di dimestichezza con la fotografia non può non pensare a quanto l’occhio del fotografo abbia cercato quella luce e abbia atteso il momento ideale a scattare la foto. L’attesa si è rivelata necessaria perché il sole cambiasse posizione in cielo fino ad arrivare al punto in cui la resa della fotografia corrisponde – pur senza sovrapporsi e tanto meno coincidere – all’idea che la mente del lettore si è fatta del luogo infernale. La banalizzazione dell’immagine virtuale creata nella nostra fantasia avrebbe preteso un luogo simile a una enorme macchia di pece scura, soffocante, priva dei minimi guizzi di luce. Ma l’artista sa andare oltre il banale, oltre il luogo comune e riesce a darci un’immagine della palude Stigia moderna e innovativa, una pozza appena illuminata dai barbagli dei raggi che filtrano attraverso un groviglio di rami e tronchi, in parte caduti e semisommersi, che, a volte, sembrano quasi spuntare ed elevarsi dalla superficie immobile dell’acqua.È quindi la volta di Italo Calvino, del quale, più che un testo, si propone un episodio particolare, una circostanza legata ad un errore di impaginazione di una sua opera. Immaginiamo, e forse abbiamo provato in molti, il senso di spaesamento avvertito durante la lettura di un testo, quando, senza una ragione apparente, se non quella che si potrebbe attribuire a un errore di impaginazione e di rilegatura, il racconto che stavamo seguendo ha un improvviso quanto assurdo cambiamento di tono e di stile e di argomento, diventando a tutti gli effetti un altro testo. Così il fotografo è chiamato a rendere in maniera concreta, e soprattutto visibile, questo senso di spaesamento e di frastornamento, affidandosi ad un non senso apparente delle immagini, ad una loro incongruenza e non consequenzialità. Il percorso inizia, dunque, partendo da un “testo” coerente, rappresentazione, attraverso immagini in bianco e nero, di un luogo desolante e desolato, un luogo che all’apparenza non ha niente di particolarmente affascinante e ricercato, al punto da sollecitare la selezione e la conservazione di quegli scatti. L’artista, però, riesce a vedere nelle immagini che gli si offrono davanti qualcosa che ritiene degno di essere fissato nel tempo e nel ricordo. La ex fabbrica con i capannoni in rovina, le macerie abbandonate, in indefinibile attesa di una ristrutturazione o di una più probabile demolizione, sospese e fissate per sempre nel tempo. Si continuano a sfogliare le foto in bianco e nero, sperando che prima o poi qualcosa accada, ma tutto rimane immobile e uguale. Giunge, infine, improvviso lo scarto, il salto di pagina e di logica, l’elemento frastornante e distogliente, l’interruzione della consequenzialità: foto a colori, che riproducono un ambiente d’altri tempi, ma sempre vivo e vitale, come la scheggia di ricordo che si insinua di soppiatto nella tristezza e nella noia di un presente tutto uguale. A voler marcare la differenza, oltre le indicazioni della data e della denominazione del luogo, interviene anche il colore, quasi uno stacco deciso rispetto al bianco e nero del prima e del dopo, un pensiero senza senso che si insinua di soppiatto in una sequenza logica e coerente di riflessioni oscure e meditabonde. Questione appena di quattro immagini e poi la sequenza ritorna sui corretti binari, continuando a proporre le foto in bianco e nero di un luogo anonimo e vuoto di ogni presenza. Con Pasolini si entra nella poesia più intima, i versi citati in anteprima alle foto sono dominati da due elementi, il sole e l’urlo del morente. Giovanni Zaffagnini, per dare forma e corpo alle intuizioni scaturite dai versi pasoliniani, propone immagini che rappresentano il crudele spettacolo del sole che splende violento e accecante, con inquadrature che fanno entrare la luce direttamente nell’obiettivo. Appaiono sulle foto macchie colorate, che potrebbero sembrare banali errori di principiante, ma che al contrario sono voluti e forzati. Come rappresentare l’urlo di un morente? Con quella luce implacabile che si infila nell’obiettivo, come fa l’ultimo raggio di sole negli occhi di un uomo, quasi un estremo abbraccio con il mondo che il sole e l’uomo stanno abbandonando. Il morente giorno e il morente uomo, analogie rappresentate con la forza di un dolore indicibile a costruire una metafora di rara bellezza. La durezza dell’esistenza è l’unica verità rivelata al momento del nascere, le altre ce le dovremo cercare da soli, se mai poi le troveremo. Il trasformarsi – o il tradursi, non saprei dire cosa sia meglio a significare l’operazione, forse il “trasdursi” – delle parole in immagini costringe a un balzo interpretativo da un linguaggio a un altro, da un mezzo espressivo a un altro mezzo espressivo. Il sole pasoliniano viene “addolcito” dall’aria di mare, evocata da una lunga teoria di palazzoni condominiali deserti, che abbondano lungo la costa adriatica e si riempiono soltanto durante le vacanze estive. Costruzioni anonime, realizzate in serie, come avviene nelle periferie delle grandi città Costruzioni senza vita, morenti anche loro per gran parte dell’anno, edifici chiassosi e affollati in brevi periodi, ma sempre e comunque privi di esistenza, quella quotidianità alla quale soltanto possiamo dare il nome di vita. Intanto, scorrendo le immagini, la luce insiste a penetrare nell’obiettivo, per ravvivare quel gran deserto sofferente dove è completamente annullata la presenza umana, che si manifesta al più indirettamente con rari segni, rappresentati da auto polverose e cassonetti vuoti. Immagini di finestre sbarrate di appartamenti deserti, dietro le quali si consuma il cupo dramma del silenzio e della polvere, la dolorosa violenza dell’infinita solitudine degli spazi. La trasformazione – o traduzione – del testo scritto viene operata stavolta con l’estenuante ripetersi di immagini che non svelano la vita, come se l’uomo fosse definitivamente scomparso dalla terra e i suoi manufatti fossero gli unici superstiti, abbandonati a memoria di una umanità estinta.